Прошла неделя, другая, а может, месяц, и на дверях той же комнаты, где была табличка “Степан Разин”, появилась – “Печки-лавочки”. Фильм, затрагивающий совершенно другой пласт жизни, требующий другого подхода, технически даже. Сюжет фильма предполагалось развернуть на документальном фоне окружающей жизни. В приказе – фильм запускается широкоэкранным. И сколько ни обивали мы пороги кабинетов, обычный экран снимать не позволили. Для студии, для проката выгоднее единица “широкоэкранная”. Широкоэкранная съемка практически не позволяет проводить хроникальные съемки, а звуковая документальная съемка вообще технически невозможна (вес синхронной камеры – 43 килограмма). Уходит натура. Времени на подготовку нет.

Прежде чем ехать на выбор окончательных мест съемок на Алтае, необходимо провести актерские пробы. В первые дни после печального худсовета Шукшин решает тщательно заняться режиссурой, оглядеться. Роль Ивана Расторгуева, проверено, отыграет Леня Куравлев. Силу набрал уже, но надо бы и “пошатать” – маску наработал. Макарыч в Куравлеве не сомневался и долго его не трогал, может, и хорошо делал.

Когда уже укомплектовался основной исполнительский состав, посмотрели в театре “Современник” “Майора Тоота и других”. Бурков, исполнявший роль ассенизатора, приглянулся Шукшину. Дали согласие сниматься Санаев, Любшин. Набрана крепкая группа окружения. В ней были Вадим Спиридонов, Людмила Зайцева. Пришло время, Шукшин поручил помощникам отыскать Куравлева для утверждения. Долго отлавливали. Он в Одессе. Слухи шли впереди – согласился исполнить роль Робинзона Крузо. Шукшин не хотел слышать: “Я с ним загодя сговорился!” Куравлев, конечно же, по-своему толкует этот эпизод.

В первом же разговоре, состоявшемся с Куравлевым по поводу роли, Макарыч понял: Куравлев не хочет играть роль. “Я же вижу, материал для него малахольный. Робинзона Крузо, Шелленберга играть хочет… Ах ты, – говорил в нос, – и он уже звезда, выпорхнул Леня. Это по-русски, – подбадривал себя Шукшин. – Не получается артели, мать твою в барабан”.

Подсмеивался над артельностью кино Василий Белов: “Стадом кто искусство когда делал?” Но вот в Белых столбах посмотрел вместе с нами “Веридиану” Бунюэля и еще “Кто боится Вирджинию Вульф?”. “Веридиана” его покорила, он поутих.

«После разговора с Куравлевым приглядывал Шукшин и Олега Борисова, Геру Мартынюка и Вадима Спиридонова. Вадим не проходил по молодости, Борисова и Мартынюка занятость в театре не пустила. А доброхоты уже доносили: “Куравлев у Лиозновой утвержден на роль Шелленберга”. Макарыч размышлял: “Может, Нонну Мордюкову уговорю, и я с ней в паре попробую. Если ей одеяло на себя не давать тащить… Мой скелет с ее телом – убедительная ячейка семейная?!” В те смутные дни Шукшин приехал с раскладушкой на Масловку, в арендуемое мной жилье. Раскладушка не однажды послужила Шукшину на съемках “Печек-лавочек”.

Картина “Печки-лавочки” пошла в работу внезапно, никаких сроков на отработку замысла не было. Шукшин осознанно не хотел сниматься в “Печках-лавочках”, так же как осознанно знал – Степана Разина сыграет сам. В “Печках” же сниматься не хотел чисто тактически, как артист он наигрался у многих режиссеров (профессия артиста в определенный период была его главной кормилицей). Обстоятельства производства складывались горящие – съемки без подготовки, все в спешке.

Сколько раз, заканчивая съемку очередного дубля, отведя глаз от окуляра, видел я отчаянные сомнения Макарыча – Ивана Расторгуева. Бывало и такое: отыграет сцену, крикнет в кадре: “Стоп!” (“мотор” и “стоп” он всегда в кадре сам проговаривал – это, кстати, мне было удобно и хорошо видно в камеру), подлетит ко мне: “Ну, как там было? – и на молчание взбешенно: – Ты же один меня видишь?!” От вида его и слов – мороз по спине. Смотрю на него, дрожь поднимается, говорю: “Вася, будь добрее”. Он вдруг сникнет, улыбнется в пол, в глазу слеза: “А ну давай еще дубль!” Кто знает цену этих затрат?

Шукшин с Федосеевой на съёмках.

Шукшин с Федосеевой на съёмках.

Всё взвесив, понимая, какое ярмо взваливает на себя, Шукшин вломился в работу, как он сам, шипя, говорил, “семейного фильма”: утверждена Федосеева, снимались и дочери на пробах. Перед началом съемок добился Шукшин посмотреть нашумевшую на Западе и не выпущенную тогда у нас на экран “Асю Клячкину, которая любила, да не вышла замуж”. Сам факт просмотра – документ атмосферы на студии Горького того времени. На международных фестивалях фильм показывают, хвалят Кончаловского. Привезли фильм для профессионального просмотра – разрешили смотреть режиссеру и еще пятерым сотрудникам, остальных попросили из зала, мало того, когда просмотр начался, в зал вошел директор студии Г. В. Бритиков, прошелся перед экраном, разглядывая сидящих, и произнес: “Левак левака высматривает”, – и зловеще вышел из зала.

Первое, что вызвало мою профессиональную зависть, – прекрасная оптика и съемочная аппаратура, которой нам так никогда и не удалось поснимать. Макарыч отметил: “Ухватисто снято, внятно и просто”. Просмотр фильма был, пожалуй, самым сильным толчком для того, чтобы отрешиться от разинских накоплений и перейти к современной теме. “Ася Клячкина” подсказывала нам искать главные сцепления документальных и игровых кусков. Мы не знали, что у нас не будет возможности после окончания съемок вернуться на Алтай и доснять, как, это видно по ленте, делает Кончаловский: он возвращается в разное время года, снимает, достраивая свою версию.

Просмотр фильма был для нас уроком конкретным: живой человек у Кончаловского, снятый не мешающей ему камерой с искусно записанной его же речью, почти везде “зашибает” артиста. Только Люба Соколова точна, жизненна, ни разу она не “перебрала” рядом с покалеченным войной ее мужем – исполнителем не из артистов. Этот дуэт запомнил Макарыч и не однажды возвращался памятью к нему. Судьба Л. С. Соколовой на особом пригляде была у Шукшина. Макарыч находил в облике Соколовой воплощение русской женщины. Вот натура для живописца-то. Такое дарование судьба обошла! Прошли годы. Героинь играют другие… И в “Печках-лавочках” Любовь Сергеевна играет эпизодическую роль проводницы.

Просмотр “Аси Клячкиной” подстегнул азарт Шукшина снова добиваться обычного экрана (почему Кончаловскому можно, а ему так и не разрешили). Вскоре мы уехали на Алтай утверждать натуру. Я ищу образное сибирское село, какое рисуется мне моими давними посещениями. Шукшин выглядывает людей и обстановку: обыденную, работающую на смысл сценария, форму не замечал (меня обижало его отношение к изобразительной стороне фильма). Изображение было нужно ему только как фон действия, основа же – сюжет, слова, артист. Бывало, рассердится: “Зачем голову себе и мне морочишь? Почему Сростки не место действия фильма? Не хочу мозолить глаза землячкам. Пересуды. Корысть людская. Не будь того, в Сростках бы и снимали”.

На съемочной площадке фильма “Печки-лавочки” в деревне Шульгин Лог.

На съемочной площадке фильма “Печки-лавочки” в деревне Шульгин Лог.

Я едва не плакал от такого отношения и даже помышлял отречься от работы, тем более что неприятностей по моему делу было невпроворот. Макарыч обезоруживал уступчивостью: “Ну, поездим, поищем, раз уж для того на Алтай заявились”. В ту пору я представлял себе сибирскую деревню с крепкими крестовыми домами под тесовыми, замшелыми крышами, с лесом колодезных журавлей, с высоченными въездными воротами с навесом крыш, окруженную заплотами, обязательно – с перекатами журчащей реки и, главное, без телеграфных столбов и шиферных крыш. Мне мерещилась деревня Верхний Кожубар в Ермаковском районе Красноярского края на реке Омыл или деревня Ворогово на высоком угоре самого Енисея. Но ведь не затянешь в такую даль даже посмотреть – ни дней, ни денег у администрации не вымолишь, да ко всему там мошка, комары, дома без теплых туалетов. Сростки казались мне полугородом, пугало обилие шифера, мешанина столбов, река на отшибе, и люди сплошь в шелестящих плащах “болонья”.

Остановили свой выбор на деревне Шульгин Лог, рядом находилась паромная переправа через Катунь, послужившая без декоративных вмешательств съемочной площадкой. Когда декорация была построена, невероятно сложно оказалось собирать участников массовых сцен из многолюдных Сростков, автобус привозил их с большим опозданием. А многолюдье требовалось, особенно в сцене проводов в санаторий. “Вот у этой женщины, – покажет незаметно Макарыч, – последнего сына недавно трактором задавили, муж на войне пропал, старший в Венгрии, при исполнении… Вон, взглядом в стол уперлась”. Она такая и на пленке.

Песней сросткинский хор частенько слезу выжимал у Макарыча. И в который раз каялся, что декорацию не затеяли у камней на Низовке, – там, в Сростках, легче было и хор собирать, куда богаче случившегося на съемке.

Перед съемкой, утверждая намеченные места окончательно, на пароме увидели мы впервые Федю Ершова-Телелецкого, он развлекал застигнутых на пароме; невольными слушателями концерта оказались и мы. Федя сидел на скамейке возле будки паромщика, где потом его и сняли для фильма. С нами он увязался поехать к Чуйскому тракту, а потом ездил до позднего вечера, исполнив по дороге все, что вспомнил, и поведав свою судьбу.

Шукшин беседует с Федором Телелецким.

Шукшин беседует с Федором Телелецким.

Вечером обсуждали виденное за день. Макарыч сожалел и радовался одновременно. Все, что сегодня Федя успел рассказать, напеть, наплести, – богаче художеством всякого фильма, от которого взвизгивает Дом кино. Вопрос – как подать? Шукшин никак не хотел упустить Федю, для начала снял его на пароме – для оживления второго плана. Вскоре пришло такое решение: снять нечто вроде сольного концерта – “Федя на черном бархате”, – снять синхронной камерой, чтобы пропел он частушки “под надписи” к фильму. “Надписи все одно никто не читает, – рассуждал Василий Макарыч, – время идет впустую, пусть попутно Федю послушают”. (Смена надписей сопровождалась резким перемещением исполнителя, то есть Феди, из правой половины кадра в левую, получалась своеобразная шторка.)

В один из ясных дней, когда солнышко ровно освещало берег сквозь реденькое марево, мы повесили черный бархат и сняли три коробки пленки – это тридцать минут экранного времени; Федя пропел собственного сочинения частушки, и мелодию “Мать-мать” исполнил им сочиненную, а разогревшись, перешел на совсем народные – “с картинками”. Этот материал Шукшин показывал потом Василию Ивановичу Белову. Белов отмечал, что Федя стеснительно, страдальчески поет те, что “с картинками”: не терпит его натура ругательств, он их – “впробормот”.

Бродячий балалаечник Федор Телелецкий жил без каких-либо документов. Он ходил круглый год по тракту в телогрейке с балалайкой, распевая частушки, с ходу им сочинённые. Говорят, ему только нужно было дать тему, как он тут же сочинял на неё частушку.

Бродячий балалаечник Федор Телелецкий жил без каких-либо документов. Он ходил круглый год по тракту в телогрейке с балалайкой, распевая частушки, с ходу им сочинённые. Говорят, ему только нужно было дать тему, как он тут же сочинял на неё частушку.

Федя незаметно прижился в школе деревни Шульгин Лог, где лагерем квартировала съемочная группа. Паспорта у него не было. Вообще никаких документов, и ничего, кроме телогрейки и балалайки. Когда ему стали выписывать деньги за съемку, у бухгалтера возникли вопросы: нет никаких документов. Сам Федя, когда его спрашивали о фамилии, говорил: “Ершов Федя из селения Чепож, Эликмонарского района”. А местные жители наделили его фамилией Телелецкий, он принимал и такую фамилию, при этом часто-часто кивал и улыбался. Получать деньги Федя отказывался: “Дайте мне яловые сапоги, телогрейку и штаны теплые”. На заработанные деньги ему купили еще две пары брюк и рубах несколько. Радостный, он облачился во все это. Его спросили: “Не жарко, Федя?” “А что делать? У меня складов ведь нету. А уберечь до холодов охота!” Если к нему приглядывался кто, он миролюбиво заверял: “Я не воровливый”. Когда группа, закончив работу, покидала Алтай, многие расписались на его балалайке. Федя обреченно прощался. “Возьмите”, – говорили его глаза. “Художническая душа была у Феди”, – вспоминали потом участники тех съемок.

Титры (надписи) к “Печкам-лавочкам” с поющим Федей задавали тон фильму, оставляли впечатление. Однако после первого просмотра лично Владимир Евтихианович Баскаков (первый зам. председателя Госкино) тоном, не терпящим возражений, сразу, как погас экран, заявил: “Сморщенного старика, самодеятельного, выбросить из фильма полностью”.

На съемке эпизода с балалаечником Федором Телелецким.

На съемке эпизода с балалаечником Федором Телелецким.

Вскоре исчезли из монтажной и три коробки “золотого” сольного концерта Феди. Федя заносил балалайку за спину, глядя в камеру, а руками за спиной перебирал стальные струны, наигрывая собственную мелодию “Мать-мать”, и пел – все плакали. И мне глаза застилали слезы, благо камера статична, и я заслонял окуляр ладонью. Сколько сил было потрачено на поиски коробок, но след их не обнаружился.

Остался один из урезанных вариантов надписей с Федей, в итоге отвергнутых Госкино. Его я использовал в документальном фильме “Слово матери”, где о судьбе Феди рассказала мать Шукшина, Мария Сергеевна: в следующий год после съемок Федя погиб на Чуйском тракте.

Привожу запись рассказа Марии Сергеевны с фонограммы фильма: “Погиб он, бедняжечка, ни за что. Поехал на свою родину или в Горно-Алтайск на попутном грузовике, и тут, не доезжая ишимского моста, машина перевернулась, дважды перевернулась. И опять же стала на колесья. Шофер поглядел, что она не повредилась, ну, и никто не видит, все включил и уехал. А Федю бросил. А Федя голову разбил, кровью исходил. И пошел напоследочек на балалайке играть. А тут, конечно, шофера ехали и видели, что человек такой окровавленный, – они тоже скорей удирать. А один пожалел, что ли, – остановился. Спросил: “Что с тобой?” И Федя успел – рассказал. Шофер тоже, наверно, побоялся, говорит: “Хорошо, я еду в Майму, скажу, приедут за тобой”. Приехали, а он уже был мертвый”.

В народе Федю Ершова почему-то звали Телелецкий или Тилилинский.

В народе Федю Ершова почему-то звали Телелецкий или Тилилинский.

Несколько раз за время работ по фильму “Печки-лавочки” я ночевал у Макарыча в Сростках, где тогда еще хозяйствовала Мария Сергеевна и когда все там было не музейное. Во дворе его прилаживался снять Марию Сергеевну, она, заметив, что я настраиваюсь, исчезла со двора (один только кадр обманом вместе с Макарычем и сняли, в фильме – не остался). Никакие уговоры сына не убедили Марию Сергеевну: “Ни за что, не надо! И так деревенские проходу не дают, сам снимаешься – и ладно, а то и меня срамить возьмутся. Не хочу, не надо!” А уж когда умер, она безропотно сниматься соглашалась, кто бы ни попросил. Утверждаю, дом-музей ничего похожего с домом Шукшина не имеет. Я дал себе зарок: не бывать в вылизанном доме, заполненном вымыслом.

Дом был мало ухожен, Макарыч страдал: “Одна старуха в каменной клетке. Попробуй зимой натопи ее и обиходь! Мать одна боится, уедет в Бийск к Наташе, антенну сорвали с крыши, шифер тащат. Пробовал увезти мать в Москву, с невесткой не уживется, и с Наташей (дочерью) жить не может. Болит душа, а как сделать лучше, не найду. Самому приехать? Жить постоянно не смогу уже. Да и землячки затерзают. С ними хорошо на расстоянии!”

Каждое появление в его доме связано у меня с посещением баньки, что в сарайчике, во дворе. Банька была, как уж почти везде в Сибири, переделана “по-белому”.

Перед завершением съемок в Шульгином Логе остались ночевать в Сростках для прикидок съемок финала. Обговорено было – финал снять на Пикете, где теперь проходят Шукшинские чтения. Но как? На съемку пейзажей на Пикете можно извести всю положенную на фильм пленку – место завораживающее. Пейзажная панорама под музыку – не лучший вариант финала. Как это эпическое место подать действующим лицом повествования? Меня гонял по Пикету вопрос, каким образом в одной панораме показать больше подробностей, которыми заполняешься, впервые попав на эти просторы. Мучили варианты съемочные.

Шукшин метался – чем закончить фильм? Хотелось привязать любимый с детства Пикет. Вот для этого, оставшись у Марии Сергеевны, мял на Пикете варианты съемок для финала дотемна. Но и прогулки приятные, запах богородицыной травы, звуки и запахи затихающего к ночи села. Сырой, прохладный ветерок. Хорошо думается… “Эх, люблю это место. Для меня здесь пуп земли”, – слышал не раз от него. Съемка финала откладывалась, ждали, когда отремонтируют в местной кузнице операторский кран, наконец доставленный из Москвы (кстати, кран обратно в Москву уже не отправляли – списали на металлолом, – такую технику отвалила студия Шукшину).

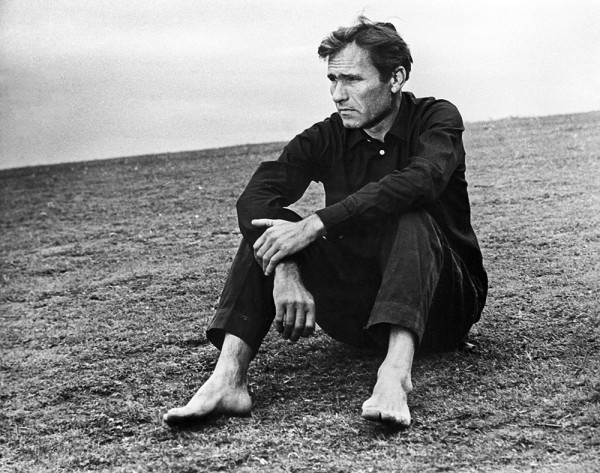

Вот тут уж похвастаюсь. Я предложил Макарычу для эпической панорамы сидеть на земле в черной рубахе, а я, снимая широкоугольной оптикой, отъезжал бы от него. Горизонт за спиной выгнется, Иван в темной рубахе потеряется на земле, а камера медленно уйдет на круговой обзор далей. На бугре Макарыч вслух обсуждал предложенное: “Ладно, красиво! Ну, сижу на земле. Курю? Что я еще могу делать? Набросятся – пропаганда курения… А оно мне подспорье – где бессилен, закуриваю… В сапогах! При галстуке? Сам себе надоешь! А если сижу на теплой, как вот сейчас, земле, босой, и весело скажу: “Все, ребята, конец!” – и я буду прав. Скоро конец… Всему конец… Прямо в глазок тебе еще последний раз подмигну, подтекст проглянет, а если нет, критики его сыщут. Ты еще увидишь, что такое критики! Что они понапишут!”

Проходили дни, съемки откладывались, Макарыч мял финал сомнениями. Надо его заявить в начале фильма, сделать зрителю знакомым это место. Спешно сняли танец плотогона Бори Маркова с рюмкой на лбу. Добротно поставленная и снятая сцена выполняла свое назначение, но была изъята как увлекающая зрителей к алкоголизму.

Перед самым отъездом операторский кран наконец сваркой укрепили, и мы сняли четыре дубля, один остался в картине, другие по окончании работ по фильму были смыты. Все дубли снимали, передвигаясь по Пикету сверху вниз, так что все они по-разному выглядели, и в каждом из них Макарыч импровизировал. В одном он вставал и шел, и камера шла с ним, потом камера отставала, а он уходил под гору к реке… Редакторы убеждали Шукшина выбросить финальную панораму как мало что дополняющую к уже показанному в фильме. Шукшин держался, особенно ради реплики “Все, ребята, конец!”. Он не расшифровал ее, но смысл в ней видел однозначный – для русского Ивана… А во время сдачи фильма садился за микшерский пульт и зажимал звук перед репликой “Все, ребята, конец!” – и мы, заранее сговорившись, погромче кашляли, чтобы не услышали принимающие картину (таких моментов по ходу просмотра было несколько). И слова эти остались; однако к началу тиражирования фильма их убрали: после сдачи еще девять месяцев фильм подвергался “урезкам”. Шукшин торговался, отстоял финальную реплику, выбросив взамен фольклорные перлы Ивана Расторгуева. Все эти налетные переделки изрядно искалечили фильм. В конце семидесятых годов я просмотрел “Печки-лавочки” в Аркалыке, в Казахстане. Реплики “Все, ребята, конец!” там не было вовсе. Стал смотреть в Сибири – там не было и других реплик. К ужасу своему, узнал, что во всех областных конторах кинопроката существуют еще редакторские ножницы. А кто дает указание? Конкретно не докопаешься.

Несколько лет уже приезжаю на Пикет и всегда готов извести всю пленку, которая со мной. Не перестаю удивляться “фотогеничности” его в любое время года и суток. И как же бесхозна на самом-то деле земля наша, если на таком месте, как Пикет, поставлен изувечивший местность ретранслятор. Разве мало равновеликих сопок по высоте рядом с Пикетом в тех же Кучегурах? И под этой чудовищной рогатиной проходят Шукшинские чтения, на которых бестолково звучат слова об охране среды.

Как принято при монтаже фильма, в который раз мотаем пленку на начало. Первый кадр мы снимали в переулке деревни Шульгин Лог – панорама с проездом камеры. В ней участниками были звукооператор нашего фильма Матвеенко, чаще называемый “Майхак” (любимая им марка магнитофона), и артист Крымов, исполняющий роль сельского учителя. Ехали мы на съемку поездом трое суток и всю дорогу снимали вагонную хронику, в основном детали и лица, которые потом оживили сцены в вагоне, снятые в павильоне студии. Поскольку строительство декорации “Дом и двор Расторгуевых” затягивалось, приступили к съемке объекта “плот”. Организации подготовки съемок практически никакой. Директор еще находился в Москве. Нужен-то был плот из десятка всего бревен, но и того не было подготовлено для съемки.

В день съемки привезли мокрые длиннющие бревна, которые нельзя было пилить (дали их только для съемки), тут же, в кадре, их скрутили канатом. Плот, медленно проплыв два десятка метров, сел на перекате. На другой день его сдернул бульдозер, но на плаву плот продержался недолго. Пришлось плот имитировать с лодки. Эх, и нервищ истратил Шукшин на проведение съемок! Ничего не было готово, все организовывалось в кадре. Шукшин никогда не отменял съемку, чего бы ни учиняли ее организаторы. Про себя скрипел, но снимал. Тут же на съемке переделывал сцену для тех обстоятельств, в которые его судьба бросала, и лепил эпизод.

Вот пересказ “линии плотогона”, как его снял для фильма Шукшин до монтажа. В окончательной редакции фильма остался маленький осколок – приглашение Ивана отпраздновать его отъезд, — все остальное ушло из фильма. На роль плотогона Василий Макарыч пригласил скульптора из Минска Бориса Маркова, наделенного природой многими дарами, в том числе красивым голосом.

В верховье Катуни, где река, зажатая с двух сторон огромными каменьями, вырывается в долину, далекие ледники ярко отражаются в воде, среди этого буйства меняющихся картин мягко несется плот, управляемый могучим парнем. Закрепив рулевое весло и приложив руки рупором, он кричит: “Кто украл хомуты?!” Эхо троекратно четко отвечает: “Ты… Ты… Ты…” Плотогон улыбается на крупном плане и говорит тихо, себе: “Не видели, а обвиняют!” Плот удаляется. Повод показать природу… Над горами и рекой тот же голос: “Кому не спится в ночь глухую?” Эхо отвечает. Камера с пейзажа возвращается на лицо плотогона. Смотрит в камеру, улыбается: “И это бывает”. (“Пусть пока побудет хулиганство. Набросятся целомудренные, а первую реплику выторгуем“, – надеялся Шукшин.) В результате и первая реплика “полетела”. Редакторы Погожева и Алла Гербер формулировали: “политическая аллюзия – “Не видели, а обвиняют!”.

Плот проплывал деревню Шульгин Лог мимо дома Ивана, там шли проводы его на курорт, к югу. Иван зазывал плывущего плотогона и его спутника привернуть к берегу, отметить отъезд. Плотогон, не раздумывая, отвечал: “Нет, тороплюсь… потом”.

На вокзале, ожидая поезда, Расторгуев с женой увидели, как из ресторана милиционеры выдворяли пьяного плотогона Борю. Он шало и покорно шел в окружении стражей и вдруг взревел: “Кто украл хомуты?” Люди осуждающе оглядывались, Иван инстинктивно отошел в глубину, дернув и жену за рукав. Эпизод вплетался второпланово в сюжет поездки главного героя. Шукшин торопился: “Снимай побольше вокзальной жизни”. Попробуй наснимай ее таким тяжеленным широкоэкранным “конвасом”! Зайдешь с ней в вокзал, люди шарахаются или смотрят любопытно, разглядывают. Кое-что все-таки нам удалось одолеть благодаря азарту молодости.

Шукшин: “Снимай побольше вокзальной жизни”.

Шукшин: “Снимай побольше вокзальной жизни”.

В прологе фильма и была упомянутая выше сцена, названная “Танец плотогона”. На угоре, где заканчивается фильм, под балалайку Феди Ершова-Тилилецкого босой плотогон лихо отплясывал на пыльной дороге (перифраз хрестоматийной сцены из фильма Довженко “Земля”) с рюмкой водки на лбу.

Отсняв сцены с плотогоном, часть парома, вводную панораму дома Расторгуевых с заездом, в одном кадре, внутрь жилища (панорама была по метражу почти 150 метров), отсняв всю сцену в избе, накопили около четырех тысяч метров пленки и, как настаивала администрация, отправляли снятый материал малыми порциями. Наученный еще в Белоруссии, я собирал материал в большом количестве и отправлял в проявку с надежным ассистентом: проявка большой партии всегда однороднее и ровнее, и мне легче ориентироваться – где я ошибаюсь, где лаборатория. С отснятым материалом поехал в Москву темпераментный ассистент оператора Шура Ковальчук. По истечении означенного срока, не получив известий от Шуры, звоню в лабораторию, диспетчер стола заказов объявляет: “Все в браке”. Шуры нет ни дома, ни на студии. На другие сутки ночью застал Шуру дома, он хладнокровно подтвердил: “Все брак!” Спрашиваю: “Смотрел негатив?” – “Нет”. – “Срезки видел?” – “Нет”. – “Вези срочно мне срезки”.

Идут дни, группу лихорадит, только и разговор о браке. Прилетает из Москвы директор фильма Звонков, привозит с собой позитив. Обращается к Шукшину при всех на съемочной площадке: “Решай сам. Студия с себя ответственность снимает”. Посмотрели мы на экране позитив. Ничего не видать, и сплошные просечки ОТК. После просмотра – уныние. Звонков в зале предлагает Шукшину пригласить мне в помощь профессионала со студии или заменить меня. И в этой обстановке Шукшин не отдал меня на заклание. Мы заказываем Москву, я первый начинаю разговор и сразу слышу угрозы и обвинения, но все-таки добиваюсь перепечатки одного заказа.

Прошло еще десять дней, когда с перепечатанным материалом появился Шура Ковальчук, привез срезы и устное объяснение: “Позитив запроявлен в машине”. Сколько же нервных клеток сгорело в те дни, а у Макарыча – особенно. После победы в этой “добродушной” студийной игре появился азарт окопный и ожидание новых дел. Следующая партия снятого вселила надежды, работа понемногу выровнялась и набрала силы. Пошло повеселее.

Закончив съемки в Шульгиной Логе, съемочная группа переселилась в город Бийск. Съемки проходили в окрестностях Сростков и по Чуйскому тракту-до самого Горно-Алтайска. Обедали в столовой сросткинского колхоза, удобно расположенной у тракта. Обычно подъезжали всей съемочной колонной, около десятка машин, ранее не виданных в этих местах; иногда до полутора сотен участников съемок и сотрудников заполняло столовую. Местные ахали. А тут пошли ночные съемки. Слепящие диги (мощные осветительные приборы), тьма летающей мошкары. Ревут мощные громкоговорители, и командует всей этой артелью Василий Шукшин. У столовой слышу такой разговор: “Разве у помещика могло быть столько техники и людей в услужении, а Шукшин держит. Говорят, колхозу отвалил четыреста пятьдесят тысяч на детсад”. Под эти домыслы сколько земляков просили у него три рубля…

Закончили мы съемки на Алтае с опережением сроков. В Москве предстояло начинать павильонные съемки с самого большого по метражу объекта – “Вагон”. В этот период я некоторое время был занят жилищной проблемой (у меня отбирали квартиру в Минске). Вернувшись в Москву, прихожу на студию с ощущением вины, директор картины мне объявляет: “Завтра в десять часов утра сбор группы в дирекции”. Чую недоброе. Бегу в монтажную к Макарычу. Он говорит: “Знаю, ходил к Бритикову. Опять что-то затеяли… Как у тебя? – расспрашивает. – Чем кончилось? Ну да ты ничего, крепок, по лицу не видно, что было туго”. Ни единожды меня не укорил Макарыч… Никогда не творил он помех окружающим. Смотрю, Макарыч настроен победно. Просит побольше поснимать городской и вокзальной хроники… Успокоился и я…

Утром у Бритикова вся группа. Коротко докладывает директор Звонков о производственных показателях и скоро переходит на “климат” в группе. Из его слов явствует, что отсутствие профессионализма и оскорбительное отношение оператора Заболоцкого к сотрудникам требует принятия срочных мер. После него берет слово звукооператор Матвеенко и клеймит меня уже густо. Зам. директора Женя Смирнов подключается. Монтажер фильма докладывает об отсутствии хлопушек в материале. Директор студии призывает и остальных к разговору. Тут вылетела гример Валя Захарченко и горячо за меня заступилась. Вслед – второй оператор Примак: “Кроме как с бездельниками, ни с кем другим у операторской группы разногласий не существует, а о профессионализме нашем судит ОТК”. Точку поставил Шукшин, попросил Бритикова свернуть обсуждение и довершил разговор с ним наедине.

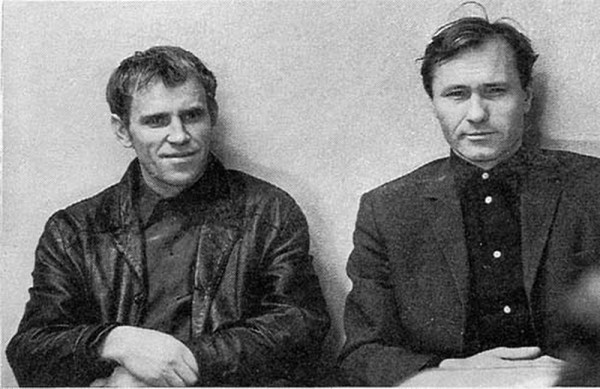

Короче, вышел Шукшин с директором студии на прямой конфликт, назревший не сегодня. В зловещей атмосфере приступили к съемке “вагона”. Собрание, сначала больно ударив, подхлестнуло сжаться в кулак. Уже первый материал обрадовал. В эти дни Шукшин попросил Кузина, после очередной съемки рекламного фото, сфотографировать нас в вагоне. Я люто упирался, но Макарыч, так же люто сжав зубы, заставил – была в том фотографировании своя дипломатия, а для меня осталась единственная фотография с Макарычем рядом.

В. Шукшин и А. Заболоцкий. По окончании съемок декорации “Вагон”.

В. Шукшин и А. Заболоцкий. По окончании съемок декорации “Вагон”.

После собрания, до сдачи в прокат, к операторской стороне фильма претензий не возникало. Тихо. Да и Шукшина оставили в покое после просмотров материала редакционной коллегией и курирующим редактором Госкино.

Чем больше видел Шукшина в работе, в житейском круге, тем больше жалило какое-то его одиночество – вроде никогда не бывал без собеседников и коллег, а все же был как-то отстраненно одинок. Ни один из маститых режиссеров студии его не поддерживал. Он снимался у Герасимова, надеялся на его поддержку. “Разина” Герасимов не поддержал и “Печки-лавочки” посмотрел, когда основные урезки были уже совершены. Последней поддержки директора студии Бритикова он лишился, как считал сам Макарыч, за год до начала “Разина”, выложив свое убеждение в принципиальном споре, возникшем в поездке. Семейная жизнь была у него сложнейшая, не зря он часто называл ее “чесоткой”. Детей любил и работу любил. Работа его спасала.

Для меня наступила пора, когда работа операторская стала счастьем. Режиссер всегда в кадре. На просмотре он видит материал как бы впервые, реагирует радостно на варианты мизансцен. Доверяет операторской группе без него снимать жанровые сценки, детали – радость показывать ему снятое. А как он ждет материал, а после пристраивает в фильм наиболее удавшееся…

Попробовали снимать Шукшина в универмаге на Серпуховской площади. Слава Богу, его не узнавали, он внедрялся в поток, обыгрывая свое в нем участие, и как ладно получалось – то обгонит кого-то, вильнув телом, то заговорит с кем-то. Для “городского блока” был снят эпизод, рожденный днем текущим. На Большой Пироговке, точнее, на Девичьем поле, устанавливали памятник Льву Толстому, скульптора Портянко, а в глубине сквера еще стоял старый, изваянный из красного гранита С. Д. Меркуровым в 1927 году. Лев Николаевич – в рост, с руками за поясом, в неизменной своей толстовке. Фигура нового памятника близка была к завершению. На огороженной наспех площадке рядом с глыбой сидящего Льва Николаевича стояла отдельно на земле равновеликая белая голова, которую камнетесы переводили в гранит.

Шукшин снял такой эпизод: Иван с женой проходят мимо старого памятника и видят, что делают второй того же писателя. Спрашивает жену: что бы это значило? Гляди-ка, два памятника подряд?! Затем залетает за изгородь спросить и видит две головы, подбегает – она его росту равна. Зачарованно он подлетает к камнетесу и спрашивает: “Почему голова-то отдельно?” Его посылают куда подальше. Нюра тащит его из ограды… Эпизод получился веселый, нес зрительную информацию о памятнике и точно определял время, затронутое в фильме, – лето 1971 года. Смыта со всем не вошедшим материалом и эта законченная новелла.

Был сентябрь, когда, прервав съемки в Москве, мы уехали на две недели в Ялту для съемок эпизода “Расторгуевы на курорте”. В сценарии Шукшин описал комнату и кабинет врача в Ливадийском дворце, он знал их по съемкам, в которых участвовал как артист. Но на Ливадийский дворец мы не получили “добро”, нам разрешили провести съемки в Воронцовском дворце в Алупке. Сократив сценарный текст и весь эпизод, Шукшин обошелся двумя днями съемок в гостиной и у главной лестницы дворца. Пляжи еще были полны отдыхающими. Без всякой подготовки облюбовали скопления загорающих, куда внедрились и наши Расторгуевы. Пляжный материал был отснят с избытком.

В Москве было уже ненастье, когда заканчивали прерванные съемки…

Наступил час, и первая сборка всей картины показана худсовету. Реакция сдержанная. Выступившие признавали какие-то эпизоды, все предлагали свои переделки. На следующий день на студию лично приехал В. Е. Баскаков, смотрел и Бритиков. Мы ждали в комнате группы. Устало Макарыч разглядывал список-картотеку пронумерованных замечаний: “Убрать Федю напрочь”, “Переснять титры”, “Финал заменить”, и еще, и еще.

Больше месяца проводил озвучивание, шлифовал текст. Выравнивал сюжетный бег картины. В очередной раз показывая редакторскому совету студии, мы записали обсуждение на диктофон. У него дома прослушали пленку. Он тут же набросал на бумаге “критический” перечень эпизодов – по выступлениям редакторов две трети материала подлежало исключению. До конца года возился Шукшин с поправками к фильму. Весело? А тут еще событие – картину без него показали в Алтайском крайкоме, и первый секретарь Георгиев, недовольный фильмом, звонил председателю Госкино, просил фильм на Алтае не демонстрировать. А следом пошли разгромные статьи в “Алтайской правде” Юдолевича, Лавинского, а за ними и в других газетах. Статьями незамедлительно воспользовались на студии и в Госкино. И пошла резня его…

Последняя капля: даже родной дядя Шукшина, случившийся проездом, председатель колхоза на Алтае, обиделся. “Нет у нас таких механизаторов, как твой Иван Расторгуев. Жизнь ушла вперед! Все изображаешь вчерашний день?” – говорил он, поедая сосиски, тут же рассказывая, что едет из Польши, что вот перед поездкой наставляли, как вилки-ложки держать, не чавкать, а чем там чавкать, ни разу супом не накормили: “В плошке жижицы дадут”… Макарыч покатывался: “Ну чем же ты отличен, дядя, от моего Ивана?”

В одночасье решив поехать в Тимониху к Белову, Шукшин позвал меня с собой. Больше недели прожили мы вместе в заснеженной Тимонихе. Вот уж было время выяснить тезкам свои взгляды на текущие житейские и литературные процессы. Стояла морозная, ясная зима. Русская печь, натопленная с утра, наполняла избу запахом щей. Я был за повара. Топили баню. В соседней деревне Лобанихе слушали доклад парторга-библиотекарши, посвященный годовщине Советской Армии (значит, было 23 февраля). В зале были дети, старухи, собаки и мы. Увязавшийся за нами крупный пес соседа Цветкова по кличке Дунай лежал, придремывал по ходу доклада, неожиданно вздыхал, вызывая оживление.

В ту пору были долгие темные ночи. Морозило крепко. Поочередно мы грели бока на русской печке и просиживали до утра. Я становился невольным свидетелем разговоров сплошь о литературе. Говорили о Яшине, Абрамове, Твардовском и его журнале. Вершиной Солженицына оба Василия находили “Матренин двор” и “Захара Калиту”, а в только что прочитанном “Августе четырнадцатого” находили желание автора соревановаться со Львом Николаевичем. И оба восторгались и числили классиком Бориса Шергина и прочили ему собрание сочинений… Пока не сбывается. Я слыхал, что он живет в подвальной комнате на Рождественском бульваре в Москве. Володя Голованов предлагал снять о нем документальный фильм, но ни одна студия не сочла возможным финансировать замысел. Возвращались к разговорам о Солженицыне, выходило, что он в своих исторических сочинениях чего-то недоговаривает, трактует иные факты истории и судьбы в дозволительно принятой направленности.

Вышли мы ночью проводить соседа, принесшего нам картошку. Темень – хоть глаз выколи, во всей деревне два окошка тускло светятся – энергию экономят, у всех же счетчики. Свет только у нас в доме, да в коровнике на окраине ярко светит каждое окно, и вокруг на столбах фонари в снегу отражаются. Я спрашиваю: “Что же это у вас в домах темно, а коровник как небоскреб светится?” Соседа в обиходе зовут Фаузий, полное его имя Фауст Степанович Цветков, он на язык скор, без раздумья: “Да, Толя, так и есть. Бабе и корове жить можно, а мужику и коню – погибель“. Вот уж повеселился Шукшин: “Вот мужичок и здесь оправдался. С таким умом бабы не справятся. Слаба власть“.

Прикипевшие к суете столичной, мы еще не успели насладиться тишиной, как подоспела телеграмма, вызывающая Шукшина для очередных технологических работ по фильму. Предстояло ответить и на приглашение осиротевшей мастерской М. Ромма – быть ли мастером во ВГИКе. (От мастерской Макарыч отказался, как ни уговаривали его многие люди.)

Один из самых ярких эпизодов фильма, когда жулик рассказывает простодушному Ивану, что он инженер-конструктор по железной дороге с авиционным уклоном и сейчас они разрабатывают железную дорогу без мостов с поездами на воздушной подушке, перелетающими реки. Герой, проведший всю жизнь в деревне, во всё это верит.

Один из самых ярких эпизодов фильма, когда жулик рассказывает простодушному Ивану, что он инженер-конструктор по железной дороге с авиционным уклоном и сейчас они разрабатывают железную дорогу без мостов с поездами на воздушной подушке, перелетающими реки. Герой, проведший всю жизнь в деревне, во всё это верит.

Пребывание у Белова было единственным эпизодом, которому я свидетель, когда Шукшин был раскован и счастлив. Выбирались из Тимонихи до Москвы на “перекладных, то есть на тракторе, “газике” и поездом. Белов срочно уехал по вызову, раньше, перед отъездом, предлагал Шукшину: “Выбирай любой дом, я тебе куплю его. Хочешь, сам выберу?” А дом, на выбор, стоил триста-пятьсот рублей. «Покупай уж тогда всю деревню, коль так щедр», – посмеивался Шукшин. Тогда я позавидовал Макарычу – есть у него друг.

Шукшин “зарядился” в Тимонихе. Планы набрасывал один заманчивее другого. По возвращении посыпались предложения как исполнителю от многих начинающихся картин, но против всяких его желаний ему пришлось исполнять роль маршала И. С. Конева в фильме “Освобождение”.

“Печки-лавочки” тихо прошли в Доме кино, еще незаметнее – на экранах. Фильм получил третью категорию, и потому было отпечатано мало копий. Шукшин “Печки-лавочки” ценил, считал некоторые сцены в них для себя достижением: ночной разговор Ивана с женой в квартире профессора, часть сцен в вагоне, начальную сцену проводов Ивана на юг и еще несколько.

В “Калине красной” насчитывал сцен больше, и роль Егора будоражила его хлеще, дух захватывало, но об этом позже. А пока вышла в издательстве “Современник” его книга “Характеры”, и вот что он мне написал на титуле: “Толя, есть возможность лязгнуть. А это на память тебе. Апрель, 1973 год. В. Шукшин”.

Приближалось время работы по “Калине красной”.

Автор: Анатолий Заболоцкий